Die große Schwachstelle der Evolutionstheorie

Leben aus toter Materie?

Es ist wahrscheinlicher, dass ein explodierender Holzstapel eine schlüsselfertige Villa produziert als der Zufall ein funktionsfähiges Gen. Um anzunehmen, dass komplexes Leben durch Zufall entstanden ist, braucht man wirklich großen Glauben. Wenn aber die Evolutionstheorie auf Glauben beruht, ist sie in Wirklichkeit eine Religion. Die Frage, wie aus toter Materie Leben entstehen konnte, deckt eine der größten Schwachstellen der Evolutionstheorie auf.

„Zwischen einer leblosen Welt und dem ganzen jetzigen Leben klafft ein gewaltiges konzeptionelles Loch“, schrieb der deutsch-amerikanische Biophysiker und Nobelpreisträger Max Delbrück. „Wie sich auf der Erde der Übergang von Nichtleben zu Leben vollzogen hat, ist die vielleicht entscheidende Frage der Biologie.“ Trotzdem ist die naturalistische Entstehung des Lebens aus unbelebter Materie ein Eckstein des modernen Evolutionsparadigmas. Jede von der Bibel ausgehende Interpretation der Entstehung des Lebens oder der Genesis wird von den allermeisten Wissenschaftlern als unwissenschaftlich abgelehnt.

Wenn Leben aus Nichtleben gekommen ist, müssen aus anorganischer Materie organische Moleküle entstanden sein. Aus den Grundbausteinen des Lebens muss sich irgendwie die erste Zelle entwickelt haben. In den 1920er Jahren äußerten der russische Chemiker Oparin und der britische Genetiker Haldane unabhängig voneinander die Vermutung, dass die Ur-Atmosphäre reduzierend (ohne freien Sauerstoff) gewesen sei und organische Moleküle gebildet habe, die der Schlüssel für den Ursprung des Lebens sein könnten. Diese Hypothese wurde im Jahr 1953 von Stanley Miller mithilfe einer Glasapparatur überprüft. Dabei wurden in einer simulierten reduzierenden Ur-Atmosphäre künstliche Funken erzeugt.

Unter den 35 isolierten Verbindungen waren neun Aminosäuren. Sie sind die Bausteine der Proteine. Seither haben Labors rund um die Welt unter verschiedenen simulierten Bedingungen zahlreiche Experimente durchgeführt. Bei diesen sind 19 der 20 Aminosäuren produziert worden, ferner fünf stickstoffhaltige Basen, die zur Bildung von Nukleinsäure notwendig sind sowie diverse Zucker. Diese Experimente gelten als unwiderlegbarer Beweis für die Entstehung organischer Moleküle durch natürliche Prozesse. Man glaubt, diese Moleküle hätten sich dann im Ur-Ozean angesammelt und eine organische Suppe gebildet. Im Licht dieser und weiterer Experimente des amerikanischen Biochemikers Sidney Fox macht das Evolutionsparadigma vom Ursprung des Lebens einen recht vertrauenswürdigen Eindruck. In Wirklich gibt es aber gravierende Schwachstellen.

Die Ur-Atmosphäre – darin ist sich die Wissenschaft einig – muss sauerstofffrei gewesen sein. Sonst hätten sich keine organischen Moleküle ansammeln können. Käme nämlich eine gerade gebildete organische Verbindung mit Sauerstoff in Berührung, würde sie oxidieren. Sie würde in Kohlendioxid und Ameisensäure umgewandelt werden. Daher nimmt man an, dass Sauerstoff kein Bestandteil der Ur-Atmosphäre war. Er wurde, so die Theorie, erst nach Jahrmillionen biochemischer Evolution von photosynthetischen Organismen produziert. Die ursprüngliche Atmosphäre der Erde soll stattdessen aus vulkanischem Gas bestanden haben. Die von Stanley Miller vorausgesetzte Atmosphäre entspricht dem allerdings nicht. Denn Vulkangas oxidiert, selbst wenn es keinen molekularen Sauerstoff enthält. Vulkanisches Gas besteht hauptsächlich aus Kohlendioxid und Wasser, aber auch Stickstoff, Schwefelwasserstoff und Schwefeldioxid.

Die 21% Sauerstoff in unserer Atmosphäre sollen angeblich erst nach der Evolution photosynthetischer Organismen entstanden sein. Ohne Sauerstoff gäbe es aber gar keine Ozonschicht, die den Planeten vor der energiereichen und keimtötenden ultravioletten Strahlung schützt und zur Erhaltung des Lebens unverzichtbar ist. Wie könnten in einer so lebensfeindlichen Umgebung Organismen entstehen und sich dermaßen weit entwickeln? Denn schon die einfachsten photosynthetischen Organismen (und im Grunde genommen alle Lebewesen) sind hochkomplex.

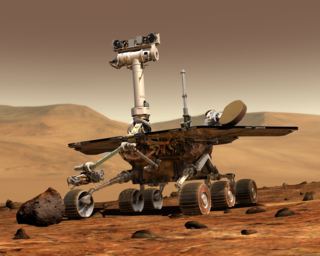

Ohne Wasser gibt es kein Leben und daher auch keine Evolution. Deshalb richtet die NASA bei ihrer jüngsten Mars-Mission ihr Augenmerk so sehr auf die Suche nach Wasser. Wenn es aber vor angeblichen Jahrmillionen Wasser gegeben hat (und es muss so gewesen sein), dann muss es auch in die Atmosphäre verdunstet sein. Das ist insofern ein Problem, als das ultraviolette Licht das Wasser aufgespalten (dissoziiert) und der freigewordene Sauerstoff die Bildung molekularer Lebensbausteine verhindert hätte.

Eine solche photochemische Aufspaltung von Wasser findet in der oberen Atmosphäre noch heute statt. Die Apollo-16-Mission hat gezeigt, dass die Erde von einer gigantischen Wasserstoffwolke umgeben ist. Sie reicht 65.000 km weit in den Weltraum hinein und besteht aus Wasserstoff, der durch Photodissoziation von Wasserdampf entstanden ist. Es ist also nicht nur wahrscheinlich, sondern eine Tatsache, dass eine wasserhaltige Atmosphäre immer auch Sauerstoff enthält. Das aber schließt die Anreicherung mit organischen Molekülen aus. Und damit sind wir in einer Zwickmühle: ohne Wasser kein Leben, mit Wasser aber Sauerstoff und somit keine reduzierende Atmosphäre, keine organischen Moleküle und kein Leben.

Sämtliche Versuchsanordnungen zur Simulation von Urbedingungen und zur Beobachtung entstehender organischer Moleküle haben sogenannte Abscheider, um die von Funken oder Strahlen erzeugten Produkte zu isolieren. So ein Mechanismus, der solche Verbindungen aus der Umgebung herauslöst, die zu ihrer Entstehung erforderlich war, ist auf einer Ur-Erde schwer denkbar. Dennoch müssen die Moleküle auf irgendeine Weise isoliert oder geschützt worden sein, denn dieselben Bedingungen, die zu ihrer Bildung führen, bewirken auch ihre Vernichtung. Ungeachtet dieser Problematik glaubt man, dass mehr und mehr organische Moleküle entstanden, bis aus dem Ur-Meer eine richtige Ur- Suppe wurde. Doch nicht allein die Entstehung der Moleküle ist zweifelhaft, auch die Auswahl der korrekten Formen ist extrem unwahrscheinlich.

Angenommen, aller Logik und wissenschaftlichen Erkenntnis zum Trotz wären tatsächlich Grundbausteine des Lebens entstanden und das auch im richtigen Mengenverhältnis. Dann käme sofort die nächste Hürde: Selbst wenn sich die notwendigen Moleküle entwickelt hätten, gäbe es immer noch einen weiten Weg bis zur Entstehung von wirklichem Leben. Die Moleküle müssten zufällig genau so angeordnet werden, dass spontan Leben entstand. Obwohl alle wissenschaftlichen Anstrengungen zur Schaffung von Leben bisher ohne Erfolg waren, behaupten Wissenschaftler, natürliche Selektion sei der Schlüssel zur Ordnung des Lebens. Die natürliche Selektion wird damit zum neuen „Gott“, der alle Schwachstellen des Systems kategorisch ausbügelt.

Das Prinzip der natürlichen Auslese ist nicht wissenschaftlich. Es beruht auf einem Zirkelschluss. Natürliche Auslese eliminiert die Schwachen, während die Starken überleben und sich vermehren. Die heutigen Arten haben also überlebt, weil sie stark sind. Und dass sie tatsächlich stark sind, sieht man daran, dass sie überlebt haben! Die Argumentation dreht sich im Kreis.

Ein anderer Punkt ist, dass natürliche Selektion nichts Neues hinzufügt. Vielmehr nimmt sie lediglich etwas Vorhandenes weg. In einer Situation, in der Stärkere und Schwächere existieren, sterben die Schwächeren schließlich aus, und die Stärkeren bleiben übrig. Also, so das Argument, habe die natürliche Selektion einen Fortschritt bewirkt. Natürliche Selektion kann aber weder Eigenschaften, Anpassungen noch Leben hervorbringen. Sie erklärt, warum bestimmte Eigenschaften überleben und andere nicht. Die Eigenschaften selbst müssen jedoch unabhängig entstehen, und zwar entweder durch Schöpfung oder Evolution. Natürliche Auslese ist somit nicht „schöpferisch“. Sie kann nur auswählen, was bereits existiert.

Die Kehrseite natürlicher Selektion ist, dass der Schwächere eliminiert wird und die Artenvielfalt letztlich immer weiter zurückgeht – es sei denn, durch die „Kreativität“ des Zufalls entstünde mehr Neues, als durch Selektion verlorenginge. Das ist aber höchst unwahrscheinlich. Die Frage ist daher: Wie kann ein Mechanismus, der Vielfalt verringert, gleichzeitig das bewirken, was im Evolutionsparadigma unverzichtbar ist, nämlich die Aufwärtsentwicklung von einfachen Urahnen zu immer komplexeren und vielgestaltigeren Lebensformen. Wenn natürliche Auslese der neue Gott ist, dann ist dieser Gott ein Zerstörer.

Schon der amerikanische Zoologe Norman I. Platnick fragte sich: Gibt es zwischen der Idee einer „allmächtigen natürlichen Auslese“ und der Vorstellung von einem allmächtigen Schöpfer überhaupt einen Unterschied? Aufgrund der bisherigen Überlegungen müssen wir tatsächlich einen Unterschied feststellen: Der Schöpfergott erzeugt, natürliche Auslese vernichtet. Gäbe es allein die natürliche Auslese, hätte das Leben von unserem Planeten im gleichen Tempo verschwinden müssen, wie heutzutage die Arten aussterben. Tatsächlich offenbart der paläontologische Befund im Gegensatz dazu in vergangenen Zeiten eine viel größere Lebensvielfalt. In dem Maße, wie die Umweltzerstörung zunimmt, wird sich auch das Artensterben fortsetzen. In der Auslöschung von Lebensformen ist die natürliche Auslese offenbar recht effektiv. Noch eine kleine Weile, und sie könnte schneller am Ziel sein, als viele von uns erwartet haben.

Wenn die Variation innerhalb der Lebensformen nicht durch natürliche Auslese zustande kam, wie entstand sie dann? Bevor wir auf diese wichtige Frage eingehen, muss uns klar sein, auf welcher Ebene die natürliche Auslese arbeitet. Hierbei müssen wir unterscheiden zwischen der Ebene des Genotyps und der des Phänotyps. Der Genotyp, das Erbbild, ist die Summe aller in den Genen jeder einzelnen Zelle vorhandenen Informationen, die darüber bestimmen, welche Eigenschaften und Merkmale der Organismus hat. Der Phänotyp ist die Summe der sichtbaren Merkmale eines Organismus. Er ist das äußere Erscheinungsbild, in dem die erfolgte Umsetzung der genetischen Information sichtbar wird. Der Phänotyp kann auch im begrenzten Maß durch Umwelteinflüsse beeinflusst sein. Aber es können keine Eigenschaften sichtbar werden, die nicht in der genetischen Information vorhanden sind. Natürliche Selektion findet nur auf der sogenannten Phänotyp-Ebene und nicht auf der Genotyp-Ebene statt. Das ist eine Grundregel der Evolution. Auf der Ebene der Gene gibt es keine natürliche Selektion, sondern Veränderungen können hier nur durch zufällige Mutation stattfinden. Erst wenn das Gen transkribiert und der Phänotyp konstruiert wird, kann natürliche Selektion ins Spiel kommen. Mathematische Modelle zeigen jedoch, dass die Wahrscheinlichkeit einer funktionierenden phänotypischen Auslese gleich null ist, wenn die zugrunde liegenden genotypischen Mutationen rein zufälliger Natur sind.

Nehmen wir einmal den Vergleich eines Handbuches für den Flugzeugbau. Angenommen, das Buch enthält Baupläne für verschiedene Flugzeugmodelle. Wie kann ich feststellen, welches am besten fliegt? Nun, ich baue alle und probiere sie nacheinander aus. Der Bauplan ist jeweils der Genotyp, das fertige Flugzeug der Phänotyp. Bei einem einzigen Flugzeug kann ich lediglich ausprobieren, ob es fliegt oder nicht. Bei zweien oder mehreren kann ich das beste auswählen. Die Flugzeuge müssen also konstruiert, gebaut und testfähig sein, damit Selektion stattfinden kann. Auf der Ebene des Handbuchs (Genotyp) ist keine Selektion möglich. Bei dem Bauplan handelt es sich nur um eine Buchstabenfolge und Linien auf dem Papier, die erst fassbar werden, wenn sie in den Bau eines Flugzeugs übersetzt werden. Daraus ergeben sich einige Fragen:

1. Wer hat das Buch geschrieben? Das Buch ist der Genotyp und laut Evolutionslehre ebenso wie seine Varianten (es gibt also mehrere Baupläne für ein Flugzeug) durch Zufallsmutationen entstanden. Das mag lächerlich klingen, ist aber genau das, was die Evolutionstheorie aussagt. Der einzige Unterschied ist, dass der Genotyp selbst der einfachsten Organismen bei weitem detaillierter und komplizierter ist als unser Buch. Hier ist wahrlich enormer Glaube nötig. Die andere Möglichkeit wäre natürlich, dass das Buch von einem intelligenten Designer verfasst wurde.

2. Könnte ich herausfinden, welches Flugzeug am besten fliegt, wenn das Buch im Regal bliebe? Die Antwort lautet natürlich Nein. Es muss einen Mechanismus geben, der die Informationen aus dem Buch verwertet. Dazu muss das Buch geöffnet werden (d. h.: Das DNA-Molekül wird durch Enzymsysteme aufgebrochen, damit die Transkription beginnen kann). Weiß ich jetzt, welches Flugzeug am besten fliegt? Nein, denn es ist ja noch nichts gebaut. Woher kommt der Mechanismus zum Öffnen des Buches? Da natürliche Selektion erst auf Phänotyp- Ebene (wenn die Flugzeuge fertig sind) eine Rolle spielt, gibt es auch hier nur zwei Möglichkeiten: Zufall oder Design.

3. Wie wird aus dem Bauplan ein Flugzeug? Die Antwort ist natürlich: Durch intelligente Menschen oder durch Fertigungsroboter, die von intelligenten Menschen entworfen und gebaut wurden. Die hochtechnisierte „Roboter-Fertigungsstraße“ der Zelle ist ihr komplizierter Transkriptionsprozess. Bei ihm werden mithilfe von RNA und Ribosomen Proteine zusammengebaut. Die fertigen Proteine entsprechen dem Flugzeug. (Tatsächlich ist es nicht ganz so einfach, da Proteine auch als Enzyme fungieren können, durch die noch komplexere Strukturen konstruiert werden.) Aber woher kommt der Fertigungsprozess für das Endprodukt (den Phänotyp)? Wieder lautet die Antwort: entweder durch Zufall oder Design. DNA und RNA enthalten nur „Buchstaben“, deren Korrektheit erst getestet werden kann, nachdem sie übersetzt und umgesetzt wurden. Die Annahme, diese Mechanismen seien zufällig entstanden, erfordert außergewöhnlichen Glauben. Tatsächlich ist, wo man auch hinschaut, die Handschrift eines intelligenten Designers erkennbar. Auch das braucht Glauben, aber einen anderen. Wenn man sieht, was für komplizierte Mechanismen hinter Transkription und Proteinsynthese stehen, kann man nur staunen, mit welcher Leichtigkeit all dies in die Sphäre des Zufalls geliftet wird – als sei die komplette Boeing-Montagelinie mit ihrer ganzen Hightech-Maschinerie zufällig durch einen Sturm zusammengeweht worden.

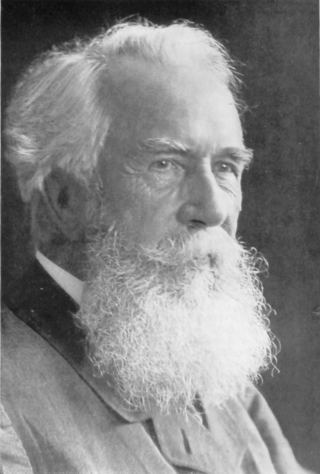

Wenn wir uns von der molekularen Ebene zur Entstehung einfacher und schließlich immer komplexerer Organismen bewegen, nehmen die Probleme der Evolutionstheorie nicht ab. Im Gegenteil. Neben der „Biogenetischen Grundregel“ stellte der deutsche Biologe, Philosoph und Physiker Ernst Haeckel (1834- 1919), einer der großen Verfechter der Evolutionslehre in Deutschland, eine Theorie über den Entwicklungsmechanismus vom Einzeller zum Mehrzeller und schließlich zum vielseitigen Organismus auf. Dieser Mechanismus wurde als Gastraea- Theorie bekannt. Aus Gründen der Morphologie ist Haeckels Theorie inzwischen allerdings weitgehend in Diskredit geraten. Populärer ist heute eine Variante dieser Idee: die Planula-Theorie. Doch die Probleme dieses gedanklichen Konstrukts sind seit den Tagen Haeckels nicht geringer geworden. Auf Grundlage der Embryologie von Metazoen (das sind vielzellige Tiere) stellte Haeckel die These auf, mehrzellige Organismen hätten sich aus hypothetischen Einzellern entwickelt.

Bei den meisten hypothetischen Urformen wird als Beweis für ihre Lebensfähigkeit auf entsprechende Organismen von heute verwiesen. In gewissem Sinne ist auch das eine morphologische Reihe: Heute existierende Wesen werden herangezogen (statt Fossilien aus jener Zeit), um das Rätsel ihrer Herkunft zu lüften. Natürlich ist die Suche auch vom Weltbild des jeweiligen Wissenschaftlers beeinflusst.

Aus dem ursprünglichen Einzeller wurde also angeblich ein Vielzeller. Die Zellen spezialisierten sich und differenzierten sich weiter aus. Daraus wiederum entwickelten sich angeblich die komplexen Organsysteme aller heutigen Tiere. Nun entstanden verschiedene Fortbewegungsmethoden, z. B. komplizierte, gelenkig verbundene Beingliedmaßen mit internem oder externem Skelett, und ein genial ausgeklügeltes Nervensystem, das mithilfe hochkomplexer Sinnesorgane wie Augen und Millionen Messsensoren alle inneren und äußeren Werte von Stoffwechsel bis zu Druck und Temperatur registrieren und überwachen konnte.

Die Erfassung der Werte war aber nicht genug: Es musste auch ein Regelmechanismus entstehen, der sie bei Bedarf korrigieren und auf Niveau halten konnte. Alle Faktoren beeinflussten sich gegenseitig und bildeten zusammen ein riesiges, hochorganisiertes Netzwerk, und zwar in einer Dimension, die jenseits unseres menschlichen Fassungsvermögens liegt. Damit nicht genug: Ein exakter Bauplan dieser Systeme musste codiert und gespeichert werden. Und dieser musste so kopiert werden, dass er an die nächste Generation weitergegeben werden konnte (die Gene). Neben dem eigentlichen Endprodukt musste dieser Plan auch alle Stadien der hochkomplexen Embryoentwicklung definieren und beschreiben. Hier musste nämlich festgelegt werden, wie die verschiedenen Strukturen auf dem Weg zum Ziel zusammenarbeiten sollten.

Noch faszinierender ist, dass alle Systeme einzeln aktivierbar sein mussten. Obwohl aufgrund der embryologischen Entwicklung aus anfangs einer Zelle auch alle neu entstandenen Zellen sämtliche Informationen enthielten, musste es möglich sein, jeweils nur jene Fähigkeiten genetisch einzuschalten, die ein bestimmter Zelltyp benötigte. Als Krönung des Ganzen mussten sich besondere Fähigkeiten entwickeln. Dazu gehörte das Denkvermögen, die Fähigkeit, unbegrenzt Informationen zu speichern (das Gehirn kann nie sagen: „Datenträger voll“), Gut und Böse zu bewerten, Schönes wertzuschätzen, Emotionen wie Liebe zu empfinden, schöpferisch zu sein und moralische Grundsätze zu vertreten. Es stimmt tatsächlich: Jedes Geschöpf ist „wunderbar und erstaunlich gemacht“. Die Chance für die zufällige Entstehung nur eines einzigen funktionsfähigen Gens ist kleiner als eins zu der Anzahl aller Partikel in Milliarden Universen (wenn es die gäbe). Und mit zunehmender Zelldifferenzierung müsste sich das ganze Szenario tausendfach wiederholt haben. Auch hier braucht man einen großen Glauben. Wenn aber das Evolutionsparadigma auf Glauben beruht, ist es in Wirklichkeit eine Religion.

Schon das Zusammenspiel von zwei Zelltypen in einem Organismus ist genetisch unglaublich komplex. Eine Muskel- und eine Nervenzelle sind morphologisch und funktional grundverschieden, d. h., es werden ganz unterschiedliche Gene aktiviert. Der Nutzen beider Zelltypen für den Organismus entfaltet sich erst in ihrer Zusammenarbeit. Vergessen wir nicht, dass auf Genotyp-Ebene nur Zufallsprozesse möglich sind und dass die natürliche Selektion erst unter existierenden Phänotypen ablaufen kann. Mit einfachen genetischen Varianten kommen wir hier nicht weit. Für die Koexistenz zweier Zelltypen (ganz zu schweigen von den tausenden Zelltypen in komplexen vielzelligen Lebewesen) ist eine Fülle neuer Gene nötig. Woher kamen all diese Gene?

Die ersten einfachen Organismen brauchten noch keine Gene. Sie bestanden nicht aus spezialisierten Zellen, sondern angeblich aus nur einer primitiven Urzelle. Da natürliche Auslese nicht auf Genotyp- Ebene stattfindet und ohnehin nichts schaffen, sondern nur bereits Vorhandenes aussortieren kann, müssen die Gene entweder durch Zufall oder durch Design entstanden sein. Es gibt nur diese beiden Möglichkeiten. In Anbetracht der Komplexität des Lebens scheint jedoch alles auf Design hinzudeuten. Die Frage nach der Wahrscheinlichkeit verliert sich dabei immer mehr in Absurdität. Mittlerweile geht es nicht mehr nur um eine Explosion und eine Villa, die durch diese Explosion entstanden ist. Vielmehr geht es um die Größenordnung einer Atombombe, die durch ihre Explosion zufällig eine komplett funktionierende Stadt hinterlässt – mitsamt Strom- und Wasserversorgung, Pumpen, Generatoren und allem, was dazugehört. Haeckels Theorie beruht auf simplen morphologischen Reihen, die auf dem Papier gut aussehen, genetisch aber unhaltbar sind.

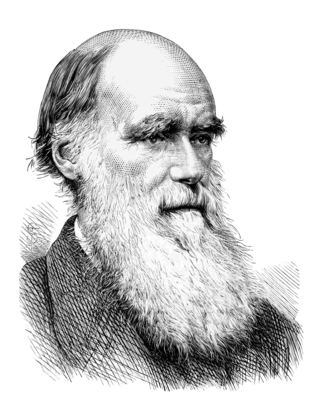

Ohne Variation wäre Evolution durch natürliche Auslese unmöglich. Es war ja gerade die Variation, die Darwin auf seiner Reise zu den Galapagos- Inseln bei Finken und anderen Lebewesen beobachtete und die ihn erst auf die Idee einer Evolution durch natürliche Selektion brachte. Zu Darwins Zeiten herrschte im christlichen Europa die Vorstellung, jede Art sei bei der Schöpfung für alle Zeiten von Gott genau definiert worden.

Darwins Finken verkörperten genau das Gegenteil von Unveränderlichkeit. Deshalb schien ihm gar nichts anderes übrigzubleiben, als diese Ansicht zu verwerfen. Die Finken waren ganz offensichtlich verwandt und mussten einen gemeinsamen Urahnen haben. Dieser Konflikt führte Darwin zur Ablehnung der Schöpfung, wie er sie (miss)verstand, und zur These einer Evolution durch natürliche Auslese. Man darf dabei nicht vergessen, dass die Genetik damals noch unbekannt war und Darwins Schlussfolgerungen rein phänotypisch begründet waren. Hätte Darwin gewusst, was wir heute über den Genotyp wissen, wäre er möglicherweise zu ganz anderen Ergebnissen gekommen.

Und noch ein Thema ist hier von großer Bedeutung: der Variationszuwachs durch Fortpflanzung, und zwar genetisch betrachtet. Durch geschlechtliche Fortpflanzung wird genetisches Material ausgetauscht und neu kombiniert. Das führt zu einem Zuwachs an Variation und bringt für Populationen besondere Vorteile mit sich. Evolutionisten nennen dieses Extra an Variation „Innovation“ und sehen darin einen wesentlichen Motor für den Evolutionsprozess.

Dabei ist der Begriff „Innovation“ eine maßlose Untertreibung. Die genetischen, physiologischen, embryologischen und morphologischen Zusammenhänge der Fortpflanzung gehören zu den ergreifendsten Wundern im ganzen Universum. Sie als zufällige Innovation der Natur abzutun, zeugt von beispielloser Ergebenheit gegenüber dem Gott des Zufalls. Selbst die klügsten Köpfe der Welt haben bisher kaum an der Oberfläche dieser Geheimnisse gekratzt. Wir wissen, dass geschlechtliche Fortpflanzung die Variation steigert. Doch dieser Mehrwert im Genotyp kommt erst dann zum Tragen, wenn er im Phänotyp ausgeprägt wird. Natürliche Auslese kann erst dann etwas erreichen, wenn die neuen Variationsmöglichkeiten in der Nachkommenschaft zum Ausdruck kommen. Der Vorgang, der den Variationszuwachs bewirkt (die Fortpflanzung), unterliegt nicht der Auslese. Nur das Ergebnis des Vorgangs (die größere Variation unter den Nachkommen) unterliegt der Auslese.

Ein Genetik-Lehrbuch beschreibt es so: „Was bei einem normalen Crossover abläuft, ist wahrlich ein Wunder. Auf geheimnisvolle Weise werden bei jeder meiotischen Teilung das genetische Material auf dem Chromosom des einen Elternteils und das genetische Material auf dem Chromosom des anderen Elternteils zerschnitten und wieder zusammengefügt, und zwar vollständig reziprok. Das bedeutet: Danach hat kein Chromosom mehr oder weniger Gene als vorher. Wahrscheinlich ist es nicht einmal übertrieben zu sagen, dass die Chromosomen nach dem Austausch bis auf das letzte Nukleotid ebenso groß sind wie vorher. Wie wird diese bemerkenswerte Präzision erreicht? … Jedenfalls ist der Vorgang komplex und benötigt zur Steuerung mit Sicherheit eine Menge Gene.“

Man kann getrost behaupten, dass dieser Prozess komplizierter ist als alles, was der Mensch je geschaffen hat. Dennoch müsste er durch Zufall entstanden sein, wenn das Evolutionsparadigma stimmen soll. Zufall oder Schöpfung? Das ist die Frage. Dass alle diese Mechanismen – oder auch nur einer von ihnen – zufällig entstanden sind, erfordert unermesslichen Glauben. Steht dahinter aber Design, dann sind die Variation eines Organismus und die Variabilität einer Gruppe von Organismen Markenzeichen einer genialen Schöpfung. Dann hat Gott nicht unwandelbare, sondern ungeheuer wandlungsfähige Arten geschaffen.

Als Fazit lässt sich festhalten, dass das Genom eines Lebewesens mit einer enormen Variationskapazität ausgestattet ist. Dieses Wandlungsvermögen muss von Anfang an dagewesen sein. Die Lebewesen müssen daher durch Schöpfung entstanden sein. Die Tatsache, dass die Stämme im phylogenetischen Befund abrupt erscheinen, lässt darauf schließen, dass sie nicht auf gemeinsame Vorfahren zurückgehen und dass diese Vorfahren nicht etwa deshalb in den unteren Schichten fehlen, weil der Fossilbefund bruchstückhaft wäre. Vielmehr müssen die verschiedenen Gruppen parallel entstanden sein. Da kein Stammbaum existierte, ließen sich auch keine Fossilien gemeinsamer Vorfahren finden. Tatsächlich fehlen diese im Fossilbefund bis heute. Aber vielleicht suchen die Wissenschaftler nur am falschen Ort. Vielleicht übersehen sie die eine Lösung, die nicht nur mit den wissenschaftlichen Fakten, sondern auch mit der Heiligen Schrift übereinstimmt.

Kein Modell der Genesis, also der Entstehung des Lebens, kann alle Fragen beantworten. Das ist vor allem deshalb so, weil unser Wissen über viele biochemische und genetische Abläufe noch lückenhaft ist. Dennoch bietet das Schöpfungsmodell eine ganze Reihe plausibler Antworten auf wenigstens einige jener Fragen über den Anfang, die uns Kopfzerbrechen bereiten. Wo unser Wissen nicht ausreicht, müssen wir glauben. Aber daran kommt auch der Evolutionist nicht vorbei. Beide Modelle verlangen letztendlich Glauben. Die Frage ist nur: Wer muss mehr glauben?

Walter Veith, „Leben aus toter Materie? Die große Schwachstelle der Evolutionstheorie“, Info Vero (Ausg. 3, Dez. 2012), S. 38-48